Une chronique un peu différente, forcément. D’abord parce que, contrairement à de nombreux autres ouvrages chroniqués, il ne s’agit pas ici d’une fiction mais de mémoires, ceux de Jacques Mesrine, décédé il y a maintenant 36 ans sous les balles des hommes du commissaire Broussard. Ce témoignage de l’ex-ennemi public numéro un, s’il ne couvre pas toute sa vie (il s’achève approximativement au tiers du deuxième volet du diptyque signé Jean-François Richet), permet néanmoins de connaître plus en détail certaines périodes de sa vie et de mieux appréhender la complexité de sa personnalité. Bien sûr, le lecteur n’a pas d’autre choix que de le croire sur parole. Mesrine dit-il toute la vérité ? On ne le saura jamais. Reste que l’homme révèle une assez nette tendance à se donner le beau rôle, ce qui peut laisser supposer une propension non négligeable, plus ou moins consciente, à travestir la réalité. Au fil des pages, et l’air de ne pas y toucher, Mesrine écrit ainsi que sa mémoire a « toujours été exceptionnelle », qu’il est « très bon danseur », « très bon cuisinier » et, évidemment, l’amant idéal ! Mais jouons le jeu et partons du principe que tout ce qu’il dit correspond bien à ce qu’il s’est vraiment (et « objectivement ») passé. Mesrine s’attarde donc sur sa jeunesse, en particulier son enfance vécue sous l’Occupation, mais aussi ses premières années d’âge adulte, durant la guerre d’Algérie (notons d’ailleurs que l’homme se montre relativement pudique à ce sujet et reste dans la suggestion : on se doute qu’il a dû vivre des événements bien plus terribles que ceux retranscrits ici). Le texte permet également d’en apprendre plus sur ce monstre de sang-froid doté d’une intelligence criminelle hors pair. On pense notamment à cette tentative de cambriolage en Espagne (qui ne figure pas dans le film), où le truand fait preuve d’un aplomb impressionnant en suggérant qu’il est un agent des services secrets, stratagème grâce auquel il parvient à se tirer d’une situation terriblement mal embarquée ! Un sang-froid dont il fait en outre preuve lorsqu’il se fait passer pour un inspecteur de police alors qu’il est littéralement pris la main dans le sac par les occupants de l’appartement qu’il est en train de cambrioler. On pense aussi à sa capacité à détecter (et manipuler) les indics, et bien sûr à ses innombrables plans d’évasion qui ont contribué à sa notoriété.

Ce qui ressort en outre du texte, c’est la loyauté et le dévouement de Mesrine à l’égard des (rares) personnes qu’il estime, en particulier son complice et mentor Guido. Le respect entre eux est profond – et d’ailleurs plutôt bien retranscrit dans l’adaptation de Richet. On sent aussi, de façon plus surprenante, une vraie admiration pour certains « non-gangsters », comme l’avocat Daoust ou même le fameux commissaire Broussard. A contrario, Mesrine ne se montre pas d’une grande tendresse envers ceux qu’il considère comme des sous-hommes, comme « Ahmed la salope », le mac de la prostituée dont il était client, ou encore les « toquards » qui pullulent dans les prisons : « À la vérité, ceux-là, en dehors d’aboyer, se dégonflent comme des baudruches au moment de faire face. » Au fur et à mesure de la lecture, une dualité se fait de plus en plus prégnante dans sa psychologie : il sait ainsi se montrer chevaleresque en se mariant une première fois avec une femme dont il n’est pas amoureux simplement pour lui permettre d’améliorer ses relations avec son père, ou encore en prenant tout sur lui afin de couvrir ses acolytes quand il se fait surprendre en possession de nombreuses armes en vue d’un casse. Il est aussi capable d’honorer sa promesse en accomplissant un improbable (et suicidaire) retour aux abords de la prison dont il vient de s’évader pour tenter de libérer les détenus et mitrailler à tout-va. Il peut également se révéler poète en s’attendrissant devant le regard d’une mésange, ou encore lorsqu’il dit de Solédad, sa première « vraie » épouse : « Le contact de sa peau était à lui seul un poème né pour y conjuguer le verbe aimer. » Mais en parallèle, dans la page suivante, le même Mesrine est capable d’écrire, comme un symbole de cette dualité qui l’habite : « Si elle avait été une traînée quelconque, je la lui aurais abandonnée [à son ami] sans remords pour qu’il se soulage le bas-ventre. » Toujours au sujet de Solédad, il la bat régulièrement, est capable de lui enfoncer le canon de son revolver dans la bouche, la trompe alors que leur premier enfant vient de naître, et finit même par l’abandonner (« Je me rendais compte que si je restais à ses côtés j‘allais un jour décider de la tuer », s’explique-t-il, de façon aussi lucide que glaciale)…

Un autre élément intéressant de ce récit est la question de la justification (ou non) de l’auteur au sujet de son choix de « carrière ». Si vous lisez certaines critiques de L’Instinct de mort, vous verrez que plusieurs lecteurs s’agacent de la tendance de Mesrine à se justifier, d’autres au contraire louent le fait qu’il ne se donne aucune excuse… Qu’en est-il vraiment ? En réalité, une nouvelle fois, l’homme se révèle un peu schizophrène. Nombreux sont ainsi les passages où Mesrine se justifie : le fait d’avoir passé son enfance durant la Seconde Guerre mondiale et d’avoir vécu plus tard la guerre d’Algérie (pendant laquelle il a « enterré dans le fond de [son] cœur tout sentiment humain ») ne l’a pas mis dans les bons rails, tout comme son licenciement économique alors que, pour une fois, il cherchait à reprendre le droit chemin. Mais aussi l’absence physique puis « mentale » de son père, ou encore cette injuste accusation de meurtre qu’il a subie au Canada alors que, une fois n’est pas coutume, il n’était pas dans le coup. Sans oublier la prison – qu’il accuse à de nombreuses reprises de rendre pires ceux qui ont le malheur d’y entrer – et par extension la société. Ainsi :

« La société est ainsi faite : elle prépare, à l’école du crime qu’est la prison, ses futurs ennemis publics de demain, au lieu d’aider les jeunes délinquants à s’en sortir. J’avais connu cela à une époque où, si la société m’avait donné ma chance, tout aurait été différent pour mon avenir. J’avais fait payer très cher à cette même société son manque de compréhension. »

« La France est le pays de la répression sous toutes ses formes. La prison n’est pas faite pour éloigner certains individus du monde actif et leur faire payer leurs fautes. La prison sous sa forme actuelle n’a qu’un but : détruire celui qui a le malheur d’en franchir les portes […] Il faut voir une prison vivre pour comprendre que la société elle aussi se commet dans les règlements de compte de la façon la plus lâche et par personnes interposées. Tout cela, je l’avais constaté depuis longtemps, ce qui m’enlevait tout remords d’avoir choisi mon genre de vie. »

« Que l’on ne demande jamais à un homme qui a été traité de cette façon d’avoir un jour le respect de la société. Ces instants-là, on ne les oublie jamais. Que l’on ne s’étonne pas que, traités en chiens, des hommes réagissent parfois en chiens. »

« On voulait faire de moi, un fauve par cet isolement. Je réagissais en fauve. »

« Rien n’était fait pour notre réinsertion dans la société. Celui qui sincèrement voulait s’amender n’en avait pas la possibilité matérielle. Le peu de travail qui était distribué permettait tout juste au détenu de se payer son paquet de cigarettes chaque jour. Les hommes étaient exploités avec la complicité bienveillante de la direction. Celui qui était entré sans argent ressortait dans les mêmes conditions et n’avait comme seule solution que de commettre un autre délit pour vivre. Psychologiquement, cette détention était destructrice ; pas d’éducateur pour ceux qui auraient voulu apprendre un métier, pas de service social et des soins médicaux quasi inexistants. La société nous encageait et faisait de notre détention beaucoup plus un règlement de comptes qu’une dette à payer avec espoir de s’en sortir un jour. »

« Au mépris de tout sentiment humanitaire, [des architectes] avaient tracé jour après jour les plans qui avaient pour but de détruire le psychisme des hommes, des plans qui donneraient au Canada, quelques années plus tard, les criminels les plus sanglants qu’il ait jamais connus. Faite pour détruire, l’USC fit de nous des fauves criminels qui, de dangereux qu’ils étaient, devinrent superlativement dangereux après un stage dans cet établissement. »

« Par deux fois, dans ma vie, j’ai voulu changer ma route et rejoindre la société et ses lois avant d’atteindre le chemin du non-retour. J’ai échoué, car l’homme qui franchit les portes d’une prison en reste marqué à vie quoi qu’il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale. La société est vindicative… Un ex-condamné ne sera jamais quitte de sa dette, même après l’avoir payée… On lui imposera l’interdiction de séjour, on lui refusera le droit de vote, mais on lui fera payer ses impôts et on le mobilisera si une guerre se produit. On lui reconnaîtra le droit de payer et de mourir pour son pays… mais pas celui de choisir le genre de société dans laquelle il veut vivre. Châtré de ses droits civiques, il restera toujours un “taulard”. L’homme à qui on refuse le droit de décision n’est qu’une moitié d’homme. Il se soumettra ou se révoltera. »

« Cette image de la société me donnait envie de dégueuler. Qu’un individu par son témoignage positif et pourtant erroné puisse envoyer un homme en prison pour des années et pour un crime ou délit qu’il n’a pas commis a toujours provoqué chez moi une haine meurtrière. Le seul procès pour meurtre que j’avais subi l’avait été pour un meurtre que je n’avais pas commis. »

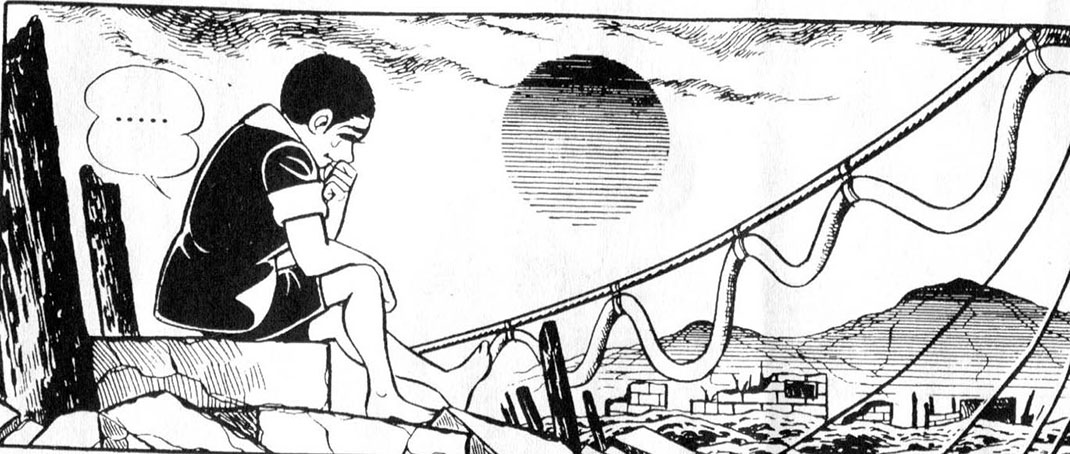

Autant dire que Mesrine est pour le moins intarissable au sujet des méfaits du système (carcéral en particulier). Cela dit, et même si son argumentation se tient et témoigne sans nul doute de moments traumatisants de son existence, elle semble davantage se prêter à d’autres types de prisonniers qu’à son cas personnel. Car le truand, à de nombreuses reprises, donne l’impression d’avoir « le crime dans le sang ». Quitte à se contredire, il affirme d’ailleurs en fin d’ouvrage : « Peut-être que certains me trouveront des excuses ?... Je ne m’en trouve aucune. Je ne veux pas faire le procès de la société (sic) ; je me contente de faire le mien. » Du début à la fin de l’ouvrage, la fascination de Mesrine pour le monde de la pègre est palpable. En entrant dans une boîte de Pigalle alors qu’il n’a pas seize ans, il émet cette réflexion : « Dire que c’est là que vivaient les gangsters… j’étais dans le monde de mes rêves. » Quant au monde « normal », il correspondrait plutôt à celui de… ses cauchemars : « J’avais pris l’habitude de regarder autour de moi, d’observer ceux que je côtoyais dans la rue, dans le métro, au petit restaurant où je prenais mes repas de midi. Qu’avais-je vu ? Des gueules tristes, des regards fatigués, des individus usés par un travail mal payé, mais bien obligés de le faire pour survivre, ne pouvant s’offrir que le strict minimum. Des êtres condamnés à la médiocrité perpétuelle ; des êtres semblables par leur habillement et leurs problèmes financiers de fin de mois. Des êtres incapables de satisfaire leurs moindres désirs, condamnés à être des rêveurs permanents devant les vitrines de luxe et des agences de voyage […] Des êtres connaissant leur avenir car n’en ayant pas. Des robots exploités et fichés, respectueux des lois plus par peur que par honnêteté morale. Des soumis, des vaincus, des esclaves du réveille-matin. J’en faisais partie par obligation, mais je me sentais étranger à ces gens-là. »

Et lorsque Mesrine lui annonce sa volonté de se « ranger », un confrère de la pègre prononce cette prophétie : « Tôt ou tard tu recommenceras […] car tu es de la même race que moi. Tu n’as pas ta place dans la société. Tout comme moi, tu finiras ta vie en taule, sauf si tu te fais tuer avant. » Bien vu ! De toute façon, le confrère en question ne fait que prêcher un converti. Ainsi, lorsqu’un peu plus tard, Mesrine parle de son retour manqué dans la vie normale, qui s’est soldé par un licenciement économique puis une très brève expérience dans une autre entreprise, écourtée par le poids de son passé de « taulard », il se rend à l’évidence : « Dans le fond de moi-même, j’étais un professionnel du crime. Je n’avais changé que par amour de ma femme […] or cet amour n’était plus assez fort pour me retenir […] J’avais triché avec moi-même, la réalité reprenait ses droits. » Tout est dit… De toute façon,« le tigre ne devient jamais un animal domestique », pas vrai ? Vous en voulez encore ? « Le passe-temps de certaines personnes, c’est le golf, le ski… Moi, je relaxe sur l’attaque à main armée… Je ne vis que pour le risque. »Des remords, M. Mesrine ? Pas le moindre, ou presque :« Le seul crime que je ne me suis jamais pardonné a été celui de ce petit oiseau aux reflets bleus que j’avais abattu dans notre jardin à l’âge de treize ans. Car je l’avais tué par bêtise, lui qui n’avait commis pour seule faute que de me bercer par son chant. C’est le seul remords que j’aie connu, aussi abominable que cela puisse paraître. »

En conclusion, L’Instinct de mort est le récit riche, captivant et bien écrit (si Mesrine n’a pas été aidé, il a une bonne plume !) d’une personnalité ambiguë et fascinante, à la vie pour le moins romanesque, et dont le sens de l’honneur oscille entre zéro et plus l’infini. Dommage tout de même que le texte bascule petit à petit dans le factuel, se révélant à la longue un poil redondant, tant les histoires de braquages/cambriolages deviennent lassantes. Une très bonne lecture néanmoins, qui permet d’en savoir plus sur cet homme qui ne laisse pas indifférent.